Fauré Requiem | Requiem auf eine Stadt

22. Januar 2024

Fauré Requiem in Dresden: Vierunddreißig Jahre sind die Filmaufnahmen her, aber was der Regisseur Thomas Claus uns zeigt, mutet an wie die rauchenden Trümmer einer gerade vom Krieg zerstörten Stadt. Zu den einsamen Klängen einer Geige sehen wir eine graubraune Häuserkulisse, verrauchte Ziegelwände, blätternden Putz, verrostete Autos, Müll, zersplitterte Scheiben, verrostete Maschinen. „Nu watt isn nu? Jetzt könnt ihr das Ding koofen, so wie’s aussieht. Ist bei uns zu Ende langsam“, sagt ein zerknitterter Fabrikarbeiter in die Kamera. „Naja, dreißig Jahre hier gearbeitet: da sieht man bissel müde aus, wenn die Bude zugeht.“ Dann setzt das Requiem von Fauré ein.

Nicht im pathetischen Fortissimo, wie es der Komponist vorsah. Sondern in einem abgekämpften Mezzoforte. Erschöpft und im abgedunkelten Timbre beginnt der Chor: „Requiem aeternam dona eis Domine.“ Wir sehen einen riesigen, düsteren Raum, einstmals ein stolzer Ballsaal. Das Parkett ist schwarz, Arbeitsbänke stehen herum, Klavierleichen, Holzreste und Flaschen mit Schellack und Politur. Zu „Et lux perpetua“ schwenkt die Kamera nach oben. Nackte Neonröhren sind zu sehen – und die Sonne schneidet durch die oberen Fenster hindurch die staubige Werkstattluft der „Klavierfabrik Thierbach“ in Streifen…

Fauré Requiem – Aufführung mit dem Dresdner Kreuzchor

Der Film „Auf der Suche nach der verlorenen Stadt“ entstand in den Monaten vor der Deutschen Einheit und ist ein melancholischer Abgesang auf ein Stück Dresden, das es heute nicht mehr gibt. Das altersmüde geworden ist, schwer und matt und kaputt. Die Bilder der Häuserruinen lassen in der Tat an eine vom Krieg zerstörte Stadt denken. Hier in der Neustadt ist das Klo noch halbe Treppe, das Kellergeschoss steht unter Wasser, im Winter stinken die Kohleöfen. Aber es klingt auch ein bisschen leise Romantik durch; man sucht ein ausgefülltes, sinnhaftes Gemeinschaftsleben, probiert sich in Kunst, zieht Tomaten im Hof, stellt ein paar Stühle auf und macht Kaffee für alle. Auch wenn der Fensterkitt bröckelt und man wegen der dicken Staubschicht kaum hindurchschauen kann: die Dresdner Neustadt der achtziger Jahre erschien wie ein Fenster zum Paradies. Wie lange das so noch weitergegangen wäre? Zehn Jahre? Zwanzig? Die Abrisspläne ganzer Straßenzüge lagen ja schon in der Schublade.

Bilde ich mir das nur ein, oder ist der im Film verwendeten Einspielung des Requiems mit der Staatskapelle Dresden und dem Rundfunkchor Leipzig unter Sir Colin Davis, im Studio Lukaskirche aufgenommen, eine Dresdnerische Farbe eigen? Im Vergleich mit anderen Einspielungen, die in denselben Jahren entstanden, etwa die unter David Hill (Westminster Cathedral), Stephen Cleobury (Cambridge, mit Olaf Bär), oder eine streng deklamierende Münchner Fassung unter Celibidache, wirkt sie weicher, schwermütiger, dunkler, runder. Ein sanfter Ton dominiert zu Beginn, im „Agnus Dei“ hören wir die Güte des Herrn in der Kantilene der Bratschen, bevor die Soprane das göttliche Licht als Gegenentwurf zu den irdischen Wirrungen und Verirrungen verströmen lassen. Wenn ich das Introït höre, stehen mir jedenfalls sofort die Filmbilder aus dem verfallenen „Orpheum“ vor Augen.

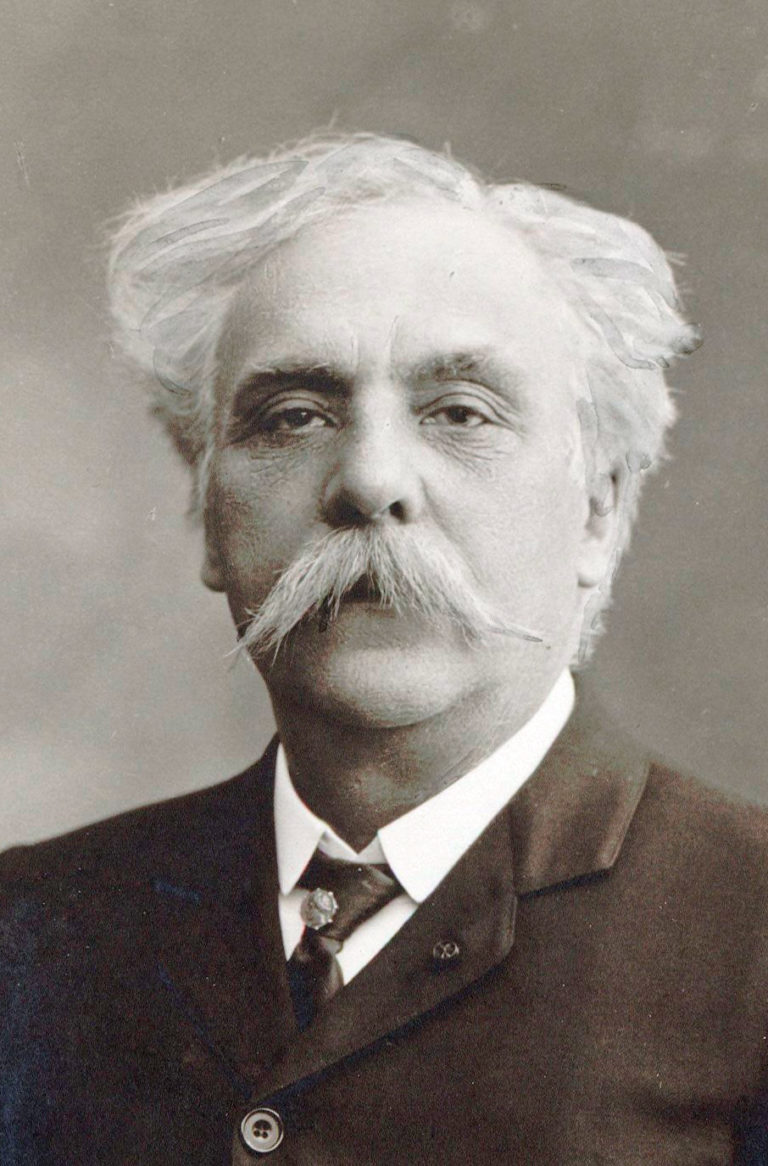

Der alltagserfahrene Kantor und Organist Fauré hat Elemente der liturgischen Praxis in sein Requiem eingewoben: alternatierende Stimmgruppen, fugierte Choreinsätze, psalmodierende Passagen –, aber es scheint nicht unbedingt auf eine Nutzung im Begräbnisgottesdienst hin komponiert worden zu sein, sondern ist allgemeiner gedacht, ein Kommentar auf uns Menschen und unsere Hoffnung auf glückliche Erlösung am Ende eines erfüllten Lebens. In einem Brief gesteht Fauré einem Freund, er habe das Requiem „pour le plaisir“, sozusagen ‚just for fun‘, geschrieben. Musikalisch überwiegen in diesem Werk die zarten, die friedvollen, tröstenden Gefühle. Auf die Vertonung einer mächtigen „Dies irae“-Sequenz verzichtet Fauré; den Mittelpunkt seines Werks bildet ein ätherisches „Pie Jesu“, und es endet mit einem ätherisch-schönen „In Paradisum“, in dem die Kamera sozusagen weiter, immer weiter herauszoomt. Engel sausen vorbei, Schäfchenwolken ziehen über einen klaren Himmel und weit unter uns glänzt die Heilige Stadt.

Pragmatischer drückt es im eingangs erwähnten Dresden-Film ein alter Mann mit dicker Brille und grauen Hosenträgern überm kurzärmligen Hemd aus, während er von seinem Balkon aus nachdenklich über den Alaunplatz blickt, der gerade noch „Platz der Thälmannpioniere“ hieß: „Wenn schon die Welt nie zum Paradies werden kann, so liegt es an uns, wenigstens dafür zu sorgen, dass sie nicht zur Hölle wird.“ Die Suche nach der verlorenen Stadt endet in einer Kneipenfeier am Tag der deutschen Einheit, mit Bier, Korn und Sekt. Zu Glockengeläut und Feuerwerk öffnet sich eine Ladenjalousie, im abgeranzten Schaufenster steht nun Werbung für Coca-Cola und „West“-Zigaretten. Im Hintergrund singt Heino: „Lässt du mich ein ins Kämmerlein, dann schließen wir die Türe leise zu. Und draußen weht der Wind so kalt und rauscht sein Lied dazu.“ Damit waren wir fünfundvierzig Jahre, nachdem unsere Stadt so wüst lag, endlich im Paradies angekommen.